秋色に染まり始めた私が住むページオ渓谷。

黄、橙への紅葉のグラデーションがなんとも鮮やかでぬくもりを感じられる大好きな季節到来。

そして忘れてはいけないのが、秋の醍醐味!フンギ・ポルチーニ!

このきのこ、主には栗の木の周りに生えるもので、栗の木がすぐ裏手にある我が家周辺はまさにポルチーニの宝庫。

近所の食材店には、採りたてほやほやのきのこが、レジの横へど~んと並べられています。

私が住むページオ渓谷のポルチーニは、クオリティーの高い良質なきのことし、星つきのシェフもわざわざ買い求めに来るほど。

今年は、なんともきのこに適した気候であったため、にょきにょきと・・・・わんさか生えて例を見ないほどの量なため、「クネオ渓谷郡のきのこ」の記事が新聞にでかでかと取り上げられたほど!

きのこが採れるこの界隈での諺で、「きのこがよく採れる年はその冬雪が沢山降る」と言い伝えられています。

この諺を教えてくれたおばあちゃん、「今年は寒いで~」とのこと。

今年はスキーを楽しみたいと思っている私にとって、積雪予報、大いに期待大です!

家の前にもほらっ!

美味しそうなんだけどぉ・・・・・。

半信半疑の食材は絶対口にしない主人。

勿論我が家の食卓にあがることはありません。

通常茸狩りをするのは、川で釣りをするのと同じように自治体に申請し、許可書を受け取らないといけないので、公にはきのこ狩りは出来ないのだけれど・・・・・。

我が家の裏手のプライベート敷地内の森の中を散策して見つけた~くらいならいいでしょってことで、きのこ狩りへいざ出陣!

きのこ狩り名人がたくさんいるこの界隈 (この時季、きのこ狩りをし食材店などへ卸して生活の足しにしているおじさま方が、登山リュックからはみ出しそうなきのこをいっぱい詰めて、下山してくるのも見かけたりします。)

そんな名人たちに根こそぎ採られているので、ど素人の私が簡単に見付けることは出来ず・・・・。

でも見たこともない、珍しい毒きのこを何十種類も見れて、気づけばそっちを見付けて写真を撮るのに夢中になっていましたよ。

絵本に出てくるような、真っ赤や黄色や紫のやら・・・可愛らしいものもたくさん生えてて・・・。

これはどうやら、火をよ~く通して食べることが可能(生では駄目)が

MAZZA DA TAMBURO(大唐傘茸)というらしいのですが・・・・。

フランスやイタリアでは、採ったきのこが食べられるのかどうか、そういう専門家がいる薬局へ持参していき相談してみるというのがありますが、ここまで種類豊富で、傘の部分がポルチーニにそっくりなのも散策していて見かけたので、知識を持ってきのこ狩りに行かないとほんと危険なような気がします。

現に2年前家の前のオジサンも、近所で見付けたポルチーニ(だと思って)を持って帰り、ソースを作って食したところ、その晩大変な事態に陥り、真夜中に救急車で運ばれちゃったんだよね。

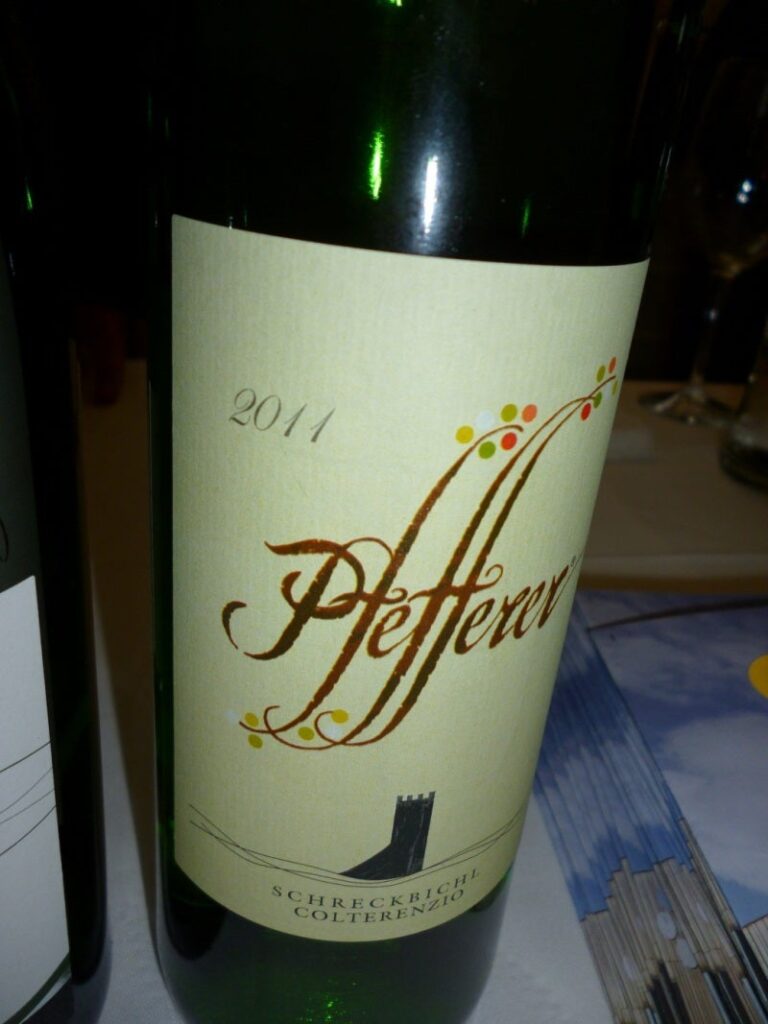

って事で近所のレストランへポルチーニを食べに!

ここで40年程家族で営んでいる、ここの食材のことをよ~く知っているシニョーラが作ってくれる温かい家庭料理。

ザ・イタリアンマンマの味

定番手打ちパスタと、とれたてきのこがふんだんにが入った一品。

このきのこのしゃきしゃき感!

う~ん、まさにkm0!地産地消万歳です!

そしてこのきのこふんだんのプリモ・ピアット、なんと5ユーロ(約500円)、なんとも良心的な価格です

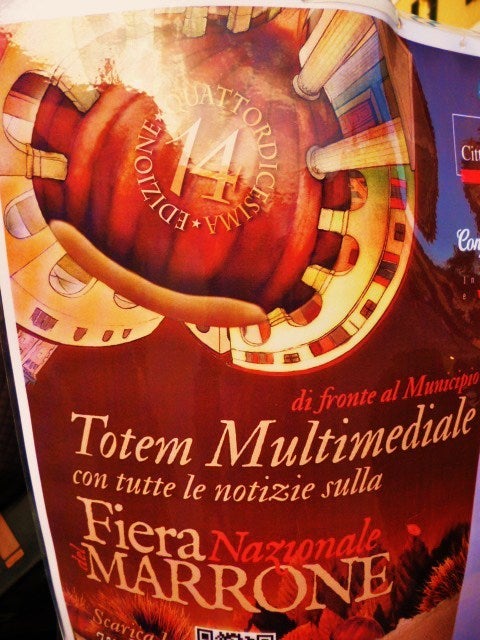

食欲をそそられる彩が町中のあちこちで見られるようになりました。

季節の旬の食材も上手に取り入れつつ・・・・皆さんも冬への健康管理気をつけてくださいね。

我が家にも、今冬用の暖炉の薪、FAGGIO(ぶなの木)が近所の材木店から運ばれてきましたよ。

300kg注文したそうです。

それをトラクターで家まで持ってきてくれるのですが、ガレージに薪を流しこまれ、そこからは自分たちで、倒れてこないように並べないといけません。

ちょっと大変な作業ですが、これも冬に入る前にやっておかないといけない事のひとつ!

だいぶ山暮らしが馴染んできた今日このごろです。

だそうです。

だそうです。

春めかしくなるこの時季とってもそそられます。

春めかしくなるこの時季とってもそそられます。

春の息吹を感じに自然界と共存しに出掛けてきますかぁ~

春の息吹を感じに自然界と共存しに出掛けてきますかぁ~